В бесплодной сухости речей.

Е.И.Богомолова, Т.К.Жаров, М.М.Кедрова «Пособие по литературе для слушателей подготовительных отделений высших учебных заведений – М., Высшая школа, 1986.

О некоторых особенностях системы образов, сюжета и композиции романа «Евгений Онегин»

В седьмой главе Ольга выходит замуж за улана и уезжает с ним в полк; Татьяна посещает дом Онегина; мать Татьяны решает везти ее в Москву; Татьяна прощается с родными местами; Ларины едут в Москву; Татьяна в Москве, характеристика московского общества. Самое главное в седьмой главе - это развитие чувства любви Татьяны к Онегину. Даже перед дуэлью Онегина и Ленского автор не забывает напомнить об этом:

Когда бы ведала Татьяна, Когда бы знать она могла, Что завтра Ленский и Евгений Заспорят о могильной сени; Ах, может быть, ее любовь Друзей соединила б вновь! Но этой страсти и случайно Еще никто не открывал.

Тоскующая Татьяна неожиданно заходит в опустелый «господский» дом, где еще так живо ощутимо недавнее присутствие Онегина, где о нем напоминает каждая мелочь - и забытый на бильярде кий, и манежный хлыстик на смятом канапе, «и стол с померкшею лампадой, и груда книг», и «кровать, покрытая ковром», и «лорда Байрона портрет», и чугунная статуэтка Наполеона. В результате знакомства Татьяны с библиотекой Онегина, с пометками, делавшимися им на любимых книгах, перед ней полностью раскрывается его внутренний мир. «Так Пушкину удается разрешить, казалось бы, неразрешимую задачу: Онегина в главе нет, и в то же время он - причем не субъективно, в мыслях и переживаниях влюбленной в него Татьяны, а объективно, так сказать, материально, в самом воздухе его „модной кельи", в обстановке, в книгах,- здесь присутствует» .

Татьяна «просит позволенья пустынный замок навещать, чтоб книжки здесь одной читать»:

Хотя мы знаем, что Евгений Издавно чтенье разлюбил, Однако ж несколько творений Он из опалы исключил: Певца Гяура и Жуана Да с ним еще два-три романа, В которых отразился век И современный человек Изображен довольно верно С его безнравственной душой, Себялюбивой и сухой, Мечтанью преданной безмерно, С его озлобленным умом, Кипящим в действии пустом. Хранили многие страницы Отметку резкую ногтей; Глаза внимательной девицы Устремлены на них живей. Татьяна видит с трепетаньем, Какою мыслью, замечаньем Бывал Онегин поражен (...) И начинает понемногу Моя Татьяна понимать Теперь яснее - слава богу - Того, по ком она вздыхать Осуждена судьбою властной: Чудак печальный и опасный, Созданье ада иль небес, Сей ангел, сей надменный бес, Что ж он? Ужели подражанье, Ничтожный призрак, иль еще Москвич в Гарольдовом плаще, Чужих причуд истолкованье, Слов модных полный лексикон?.. Уж не пародия ли он? Ужель загадку разрешила? Ужели слово найдено?

«Итак, в Татьяне, наконец, совершился акт сознания; ум ее проснулся. Она поняла, наконец, что есть для человека интересы, есть страдания и скорби, кроме интереса страданий и скорби любви. Но поняла ли она, в чем именно состоят эти другие интересы и страдания, и, если поняла, послужило ли это ей к облегчению ее собственных страданий? Конечно, поняла, но только умом, головою, потому что есть идеи, которые надо пережить и душою и телом, чтоб понять их вполне, и которых нельзя изучить в книге. И потому книжное знакомство с этим новым миром скор- бей, если и было для Татьяны откровением, это откровение произвело на нее тяжелое, безотрадное и бесплодное впечатление; оно испугало ее, ужаснуло и заставило смотреть на страсти, как на гибель жизни, убедило ее в необходимости покориться действительности, как она есть, и если жить жизнию сердца, то про себя, во глубине своей души, в тиши уединения, во мраке ночи, посвященной тоске и рыданиям. Посещения дома Онегина и чтение его книг приготовили Татьяну к перерождению из деревенской девочки в светскую даму, которое так удивило и поразило Онегина» (В.Белинский).

С чувством страха Татьяна воспринимает решение матери «в Москву отправиться зимой»:

На суд взыскательному свету Представить ясные черты Провинциальной простоты, И запоздалые наряды, И запоздалый склад речей.

И тут Повествователь раскроет нам русскую душу «Татьяны милой»:

Вставая с первыми лучами, Теперь она в поля спешит И, умиленными очами Их озирая, говорит: «Простите, мирные долины, И вы, знакомых гор вершины, И вы, знакомые леса; Прости, небесная краса, Прости, веселая природа; Меняю милый, тихий свет На шум блистательных сует... Прости ж и ты, моя свобода!..»

В это трудное для Татьяны время Повествователь не покидает ее ни на минуту. Он вместе с нею тащится в возке в Москву и сетует на то, что «теперь у нас дороги плохи, мосты забытые гниют». Вместе с нею он въезжает в Москву:

Ах, братцы! как я был доволен, Когда церквей и колоколен, Садов, чертогов полукруг Открылся предо мною вдруг! Как часто в горестной разлуке, В моей блуждающей судьбе, Москва, я думал о тебе! Москва... как много в этом звуке Для сердца русского слилось! Как много в нем отозвалось!

Он подсмотрит ее первое утро в Москве и с грустью сообщит, что «ей нехорошо на новоселье»:

Садится Таня у окна. Редеет сумрак; но она Своих полей не различает: Пред нею незнакомый двор, Конюшня, кухня и забор.

Он вместе с ней войдет в московский свет и от себя, и от нее скажет о нем резкие, беспощадные слова:

Татьяна вслушаться желает В беседы, в общий разговор; Но всех в гостиной занимает Такой бессвязный, пошлый вздор; Все в них так бледно, равнодушно; Они клевещут даже скучно; В бесплодной сухости речей, Расспросов, сплетен и вестей Не вспыхнет мысли в целы сутки, Хоть невзначай, хоть наобум; Не улыбнется томный ум, Не дрогнет сердце, хоть для шутки. И даже глупости смешной В тебе не встретишь, свет пустой.

Поэт еще раз напомнит читателю, что и в Москве мысль об Онегине не покидает Татьяну:

Ей душно здесь... она мечтой Стремится к жизни полевой, В деревню, к бедным поселянам. В уединенный уголок. Где льется светлый ручеек, К своим цветам, к своим романам И в сумрак липовых аллей. Туда, где он являлся ей. Так мысль ее далече бродит: Забыт и свет и шумный бал, А глаз меж тем с нее не сводит Какой-то важный генерал.

Повествователь поздравит милую Татьяну с победой и оставит ее на целых два года, а сам вернется к своему герою, сделав, наконец, вступление к роману:

Да кстати, здесь о том два слова: Пою приятеля младого И множество его причуд. Благослови мой долгий труд, О ты, эпическая муза! И, верный посох мне вручив, Не дай блуждать мне вкось и вкрив. Довольно. С плеч долой обуза! Я классицизму отдал честь: Хоть поздно, а вступленье есть.

Что обрадовало Повествователя в судьбе Татьяны? «Важный генерал» сразу разглядел в Татьяне то, что дорого в ней автору. И поэт спокоен за судьбу Татьяны. Он умолчит о тех душевных муках, какие пережила Татьяна, вынужденная выйти замуж не но любви. О них она потом сама скажет Онегину:

А счастье было так возможно, Так близко!.. Но судьба моя Уж решена. Неосторожно, Быть может, поступила я: Меня с слезами заклинаний Молила мать; для бедной Тани Все были жребии равны...

IГонимы вешними лучами,

С окрестных гор уже снега

Сбежали мутными ручьями

На потопленные луга.

Улыбкой ясною природа

Сквозь сон встречает утро года;

Синея блещут небеса.

Еще прозрачные леса

Как будто пухом зеленеют.

Пчела за данью полевой

Летит из кельи восковой.

Долины сохнут и пестреют;

Стада шумят, и соловей

Уж пел в безмолвии ночей.

Как грустно мне твое явленье,

Весна, весна! пора любви!

Какое томное волненье

В моей душе, в моей крови!

С каким тяжелым умиленьем

Я наслаждаюсь дуновеньем

В лицо мне веющей весны

На лоне сельской тишины!

Или мне чуждо наслажденье,

И всё, что радует, живит,

Всё, что ликует и блестит,

Наводит скуку и томленье

На душу мертвую давно,

И всё ей кажется темно?

Или, не радуясь возврату

Погибших осенью листов,

Мы помним горькую утрату,

Внимая новый шум лесов;

Или с природой оживленной

Сближаем думою смущенной

Мы увяданье наших лет,

Которым возрожденья нет?

Быть может, в мысли нам приходит

Средь поэтического сна

Иная, старая весна

И в трепет сердце нам приводит

Мечтой о дальней стороне,

О чудной ночи, о луне...

Вот время: добрые ленивцы,

Эпикурейцы-мудрецы,

Вы, равнодушные счастливцы,

Вы, школы Левшина птенцы,

Вы, деревенские Приамы,

И вы, чувствительные дамы,

Весна в деревню вас зовет,

Пора тепла, цветов, работ,

Пора гуляний вдохновенных

И соблазнительных ночей.

В поля, друзья! скорей, скорей,

В каретах, тяжко нагруженных,

На долгих иль на почтовых

Тянитесь из застав градских.

В возок боярский их впрягают,

Готовят завтрак повара,

Горой кибитки нагружают,

Бранятся бабы, кучера.

На кляче тощей и косматой

Сидит форейтор бородатый,

Сбежалась челядь у ворот

Прощаться с барами. И вот

Уселись, и возок почтенный,

Скользя, ползет за ворота.

«Простите, мирные места!

Прости, приют уединенный!

Увижу ль вас?..» И слез ручей

У Тани льется из очей.

Когда благому просвещенью

Отдвинем более границ,

Со временем (по расчисленью

Философических таблиц,

Лет чрез пятьсот) дороги, верно,

У нас изменятся безмерно:

Шоссе Россию здесь и тут,

Соединив, пересекут.

Мосты чугунные чрез воды

Шагнут широкою дугой,

Раздвинем горы, под водой

Пророем дерзостные своды,

И заведет крещеный мир

На каждой станции трактир.

Прощай, свидетель падшей славы,

Петровский замок. Ну! не стой,

Пошел! Уже столпы заставы

Белеют; вот уж по Тверской

Возок несется чрез ухабы.

Мелькают мимо будки, бабы,

Мальчишки, лавки, фонари,

Дворцы, сады, монастыри,

Бухарцы, сани, огороды,

Купцы, лачужки, мужики,

Бульвары, башни, казаки,

Аптеки, магазины моды,

Балконы, львы на воротах

И стаи галок на крестах.

В сей утомительной прогулке

Проходит час-другой, и вот

У Харитонья в переулке

Возок пред домом у ворот

Остановился. К старой тетке,

Четвертый год больной в чахотке,

Они приехали теперь.

Им настежь отворяет дверь,

В очках, в изорванном кафтане,

С чулком в руке, седой калмык.

Встречает их в гостиной крик

Княжны, простертой на диване.

Старушки с плачем обнялись,

И восклицанья полились.

Княжна, mon ange! - «Pachette!» - Алина!-

«Кто б мог подумать?- Как давно!

Надолго ль? - Милая! Кузина!

Садись - как это мудрено!

Ей-богу, сцена из романа...»

- А это дочь моя, Татьяна.-

«Ах, Таня! подойди ко мне -

Как будто брежу я во сне...

Кузина, помнишь Грандисона?»

- Как, Грандисон?.. а, Грандисон!

Да, помню, помню. Где же он?-

«В Москве, живет у Симеона;

Меня в сочельник навестил;

Недавно сына он женил.

А тот... но после всё расскажем,

Не правда ль? Всей ее родне

Мы Таню завтра же покажем.

Жаль, разъезжать нет мочи мне;

Едва, едва таскаю ноги.

Но вы замучены с дороги;

Пойдемте вместе отдохнуть...

Ох, силы нет... устала грудь...

Мне тяжела теперь и радость,

Не только грусть... душа моя,

Уж никуда не годна я...

Под старость жизнь такая гадость...»

И тут, совсем утомлена,

В слезах раскашлялась она.

Больной и ласки и веселье

Татьяну трогают; но ей

Не хорошо на новоселье,

Привыкшей к горнице своей.

Под занавескою шелковой

Не спится ей в постеле новой,

И ранний звон колоколов,

Предтеча утренних трудов,

Ее с постели подымает.

Садится Таня у окна.

Редеет сумрак; но она

Своих полей не различает:

Пред нею незнакомый двор,

Конюшня, кухня и забор.

И вот: по родственным обедам

Развозят Таню каждый день

Представить бабушкам и дедам

Ее рассеянную лень.

Родне, прибывшей издалеча,

Повсюду ласковая встреча,

И восклицанья, и хлеб-соль.

«Как Таня выросла! Давно ль

Я, кажется, тебя крестила?

А я так на

Потом, покорствуя природе,

Дружатся с ней, к себе ведут,

Целуют, нежно руки жмут,

Взбивают кудри ей по моде

И поверяют нараспев

Сердечны тайны, тайны дев,

Чужие и свои победы,

Надежды, шалости, мечты.

Текут невинные беседы

С прикрасой легкой клеветы.

Потом, в отплату лепетанья,

Ее сердечного признанья

Умильно требуют оне.

Но Таня, точно как во сне,

Их речи слышит без участья,

Не понимает ничего,

И тайну сердца своего,

Заветный клад и слез и счастья,

Хранит безмолвно между тем

И им не делится ни с кем.

Татьяна вслушаться желает

В беседы, в общий разговор;

Но всех в гостиной занимает

Такой бессвязный, пошлый вздор;

Всё в них так бледно, равнодушно;

Они клевещут даже скучно;

В бесплодной сухости речей,

Расспросов, сплетен и вестей

Не вспыхнет мысли в целы сутки,

Хоть невзначай, хоть наобум;

Не улыбнется томный ум,

Не дрогнет сердце, хоть для шутки.

И даже глупости смешной

Из лож и кресельных рядов.

Шум, хохот, беготня, поклоны,

Галоп, мазурка, вальс... Меж тем

Между двух теток, у колонны,

Не замечаема никем,

Татьяна смотрит и не видит,

Волненье света ненавидит;

Ей душно здесь... она мечтой

Стремится к жизни полевой,

В деревню, к бедным поселянам,

В уединенный уголок,

Где льется светлый ручеек,

К своим цветам, к своим романам

И в сумрак липовых аллей,

Туда, где он являлся ей.

Так мысль ее далече бродит:

Забыт и свет и шумный бал,

А глаз меж тем с нее не сводит

Какой-то важный генерал.

Друг другу тетушки мигнули

И локтем Таню враз толкнули,

И каждая шепнула ей:

- Взгляни налево поскорей.-

«Налево? где? что там такое?»

- Ну, что бы ни было, гляди...

В той кучке, видишь? впереди,

Там, где еще в мундирах двое...

Вот отошел... вот боком стал...-

«Кто? толстый этот генерал?»

Но здесь с победою поздравим

Татьяну милую мою

И в сторону свой путь направим,

Чтоб не забыть, о ком пою...

Да кстати, здесь о том два слова;

Пою приятеля младого

И множество его причуд.

Благослови мой долгий труд,

О ты, эпическая муза!

И, верный посох мне вручив,

Не дай блуждать мне вкось и вкрив.

Довольно. С плеч долой обуза!

Я классицизму отдал честь:

Хоть поздно, а вступленье есть.

Здравствуйте уважаемые.

Завершаем сегодня с Вами 7 часть бессмертного романа в стихах. напомню, что в прошлый раз, мы с Вами остановились вот тут вот:

Итак, продолжим!

И вот: по родственным обедам

Развозят Таню каждый день

Представить бабушкам и дедам

Ее рассеянную лень.

Родне, прибывшей издалеча,

Повсюду ласковая встреча,

И восклицанья, и хлеб-соль.

"Как Таня выросла! Давно ль

Я, кажется, тебя крестила?

А я так на руки брала!

А я так за уши драла!

А я так пряником кормила!"

И хором бабушки твердят:

"Как наши годы-то летят!"

Ничего не меняется:-)))

Но в них не видно перемены;

Всё в них на старый образец:

У тетушки княжны Елены

Всё тот же тюлевый чепец;

Всё белится Лукерья Львовна,

Всё то же лжет Любовь Петровна,

Иван Петрович также глуп,

Семен Петрович также скуп,

У Пелагеи Николавны

Всё тот же друг мосьё Финмуш,

И тот же шпиц, и тот же муж;

А он, всё клуба член исправный,

Всё так же смирен, так же глух,

И так же ест и пьет за двух.

Гыыы... особо порадовала строчка на шпица. Учитывая в каком ключе Пушкин рассказывает москвичах, можно полагать, что мода на этих красивых карманных собак уже прошла. И это логично - ибо фаном малентких собак была Екатерина Великая. Ее любимыми собаками были ливретки. Также в моду вошли болонки и шпицы. Но, насколько я понимаю, это не карликовые шпицы- а большие:-)

Клуб - подразумевается Английский. Любимое детище и времяпровождения тогдашних привилегированных москвичей. Хотя недешево. При наличии рекомендаций 100 рублей вход, и 50- каждый год. Недешево:-)

Их дочки Таню обнимают.

Младые грации Москвы

Сначала молча озирают

Татьяну с ног до головы;

Ее находят что-то странной,

Провинциальной и жеманной,

И что-то бледной и худой,

А впрочем, очень недурной;

Потом, покорствуя природе,

Дружатся с ней, к себе ведут,

Цалуют, нежно руки жмут,

Взбивают кудри ей по моде

И поверяют нараспев

Сердечны тайны, тайны дев,

Чужие и свои победы,

Надежды, шалости, мечты.

Текут невинные беседы

С прикрасой легкой клеветы.

Потом, в отплату лепетанья,

Ее сердечного признанья

Умильно требуют оне.

Но Таня, точно как во сне,

Их речи слышит без участья,

Не понимает ничего,

И тайну сердца своего,

Заветный клад и слез и счастья,

Хранит безмолвно между тем

И им не делится ни с кем.

Девчонки, такие девчонки:-))) А для Тани даже провинциальная тогда Москва - центр Вселенной:-) Мне очень понравился термин "прикраса легкой клеветы" :-)

Татьяна вслушаться желает

В беседы, в общий разговор;

Но всех в гостиной занимает

Такой бессвязный, пошлый вздор;

Всё в них так бледно равнодушно;

Они клевещут даже скучно;

В бесплодной сухости речей,

Расспросов, сплетен и вестей

Не вспыхнет мысли в целы сутки,

Хоть невзначай, хоть наобум;

Не улыбнется томный ум,

Не дрогнет сердце, хоть для шутки.

И даже глупости смешной

В тебе не встретишь, свет пустой.

О-па....а вроде Танечка не интеллектуалка особо. Но при этом, ее умственные способности выше московских, и ей попросту.... скучно:-) Вот это новость:-)

Архивны юноши толпою

На Таню чопорно глядят

И про нее между собою

Неблагосклонно говорят.

Один какой-то шут печальный

Ее находит идеальной,

И, прислонившись у дверей,

Элегию готовит ей.

У скучной тетки Таню встретя,

К ней как-то Вяземский подсел

И душу ей занять успел.

И, близ него ее заметя,

Об ней, поправя свой парик,

Осведомляется старик.

Нифига себе.... только Вяземский ей интересен. Неслабо так....д-да, этот тот самый князь, Петр Андреевич Вяземский, о котором мы с Вами уже немного говорили ранее. Таня оказывается на домашнем образовании и глуши поинтереснее большинства московского бомонда оказывается:-)

Про Архивных юношей нашел у прекрасного Юрия Лотмана. Цитирую дословно: Архивные юноши — выражение С. Соболевского для обозначения кружка московских литераторов-шеллингианцев (большинство из них служило в Архиве министерства иностранных дел), составивших общество любомудров. Незадолго до выхода седьмой главы появился роман Ф. Булгарина со злобной характеристикой этого круга молодежи: "Чиновники, неслужащие в службе или матушкины сынки, т. е. задняя шеренга фаланги, покровительствуемой слепою фортуною. Из этих счастливцев большая часть не умеет прочесть Псалтыри, напечатанной славянскими буквами, хотя все они причислены в притч русских антиквариев. Их называют архивным юношеством.

Вот, как то так:-))

Но там, где Мельпомены бурной

Протяжный раздается вой,

Где машет мантию мишурной

Она пред хладною толпой,

Где Талия тихонько дремлет

И плескам дружеским не внемлет,

Где Терпсихоре лишь одной

Дивится зритель молодой

(Что было также в прежни леты,

Во время ваше и мое),

Не обратились на нее

Ни дам ревнивые лорнеты,

Ни трубки модных знатоков

Из лож и кресельных рядов.

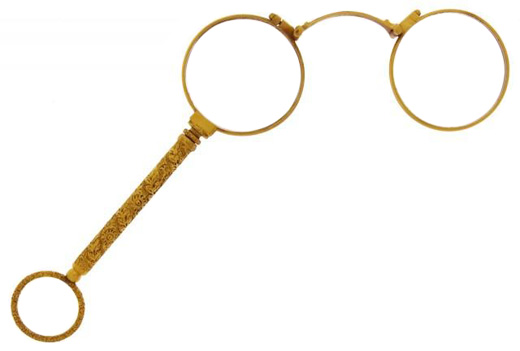

Мельпомена - муза трагедии, Талия- муза комедии и лёгкой поэзии, Терпсихора - муза танца. Ну а лорнет- это складные очки в оправе с ручкой.

Ее привозят и в Собранье.

Там теснота, волненье, жар,

Музыки грохот, свеч блистанье,

Мельканье, вихорь быстрых пар,

Красавиц легкие уборы,

Людьми пестреющие хоры,

Невест обширный полукруг,

Всё чувства поражает вдруг.

Здесь кажут франты записные

Свое нахальство, свой жилет

И невнимательный лорнет.

Сюда гусары отпускные

Спешат явиться, прогреметь,

Блеснуть, пленить и улететь.

Центр жизни Москвы:-)) Собранье - это Благородное собрание, помещавшееся на Большой Дмитровке (в советские времена - Дом Союзов)

У ночи много звезд прелестных,

Красавиц много на Москве.

Но ярче всех подруг небесных

Луна в воздушной синеве.

Но та, которую не смею

Тревожить лирою моею,

Как величавая луна,

Средь жен и дев блестит одна.

С какою гордостью небесной

Земли касается она!

Как негой грудь ее полна!

Как томен взор ее чудесный!..

Но полно, полно; перестань:

Ты заплатил безумству дань.

Шум, хохот, беготня, поклоны,

Галоп, мазурка, вальс... Меж тем,

Между двух теток, у колоны,

Не замечаема никем,

Татьяна смотрит и не видит,

Волненье света ненавидит;

Ей душно здесь... она мечтой

Стремится к жизни полевой,

В деревню, к бедным поселянам,

В уединенный уголок,

Где льется светлый ручеек,

К своим цветам, к своим романам

И в сумрак липовых аллей,

Туда, где он являлся ей.

Так мысль ее далече бродит:

Забыт и свет и шумный бал,

А глаз меж тем с нее не сводит

Какой-то важный генерал.

Друг другу тетушки мигнули

И локтем Таню враз толкнули,

И каждая шепнула ей:

- Взгляни налево поскорей. -

"Налево? где? что там такое?"

- Ну, что бы ни было, гляди...

В той кучке, видишь? впереди,

Там, где еще в мундирах двое...

Вот отошел... вот боком стал...

"Кто? толстый этот генерал?"

Вот и решилась Танина судьба....

Но здесь с победою поздравим

Татьяну милую мою,

И в сторону свой путь направим,

Чтоб не забыть, о ком пою...

Да, кстати, здесь о том два слова:

Пою приятеля младого

И множество его причуд.

Благослови мой долгий труд,

О ты, эпическая муза!

И верный посох мне вручив,

Не дай блуждать мне вкось и вкрив.

Довольно. С плеч долой обуза!

Я классицизму отдал честь:

Хоть поздно, а вступленье есть.

Продолжение следует...

Приятного времени суток.

Старушка очень полюбила

Совет разумный и благой;

Сочлась - и тут же положила

В Москву отправиться зимой.

И Таня слышит новость эту.

На суд взыскательному свету

Представить ясные черты

Провинциальной простоты,

И запоздалые наряды,

И запоздалый склад речей;

Московских франтов и цирцей

О страх! нет, лучше и верней

В глуши лесов остаться ей.

Вставая с первыми лучами,

Теперь она в поля спешит

И, умиленными очами

Их озирая, говорит:

"Простите, мирные долины,

И вы, знакомых гор вершины,

И вы, знакомые леса;

Прости, небесная краса,

Прости, веселая природа;

Меняю милый, тихий свет

На шум блистательных сует...

Прости ж и ты, моя свобода!

Куда, зачем стремлюся я?

Что мне сулит судьба моя?"

Ее прогулки длятся доле.

Теперь то холмик, то ручей

Остановляют поневоле

Татьяну прелестью своей.

Она, как с давними друзьями,

С своими рощами, лугами

Еще беседовать спешит.

Но лето быстрое летит.

Настала осень золотая.

Природа трепетна, бледна,

Как жертва, пышно убрана...

Вот север, тучи нагоняя,

Дохнул, завыл - и вот сама

Идет волшебница зима.

Пришла, рассыпалась; клоками

Повисла на суках дубов;

Легла волнистыми коврами

Среди полей, вокруг холмов;

Брега с недвижною рекою

Сравняла пухлой пеленою;

Блеснул мороз. И рады мы

Проказам матушки зимы.

Не радо ей лишь сердце Тани.

Нейдет она зиму встречать,

Морозной пылью подышать

И первым снегом с кровли бани

Умыть лицо, плеча и грудь:

Татьяне страшен зимний путь.

Отъезда день давно просрочен,

Проходит и последний срок.

Осмотрен, вновь обит, упрочен

Забвенью брошенный возок.

Обоз обычный, три кибитки

Везут домашние пожитки,

Кастрюльки, стулья, сундуки,

Варенье в банках, тюфяки,

Перины, клетки с петухами,

Горшки, тазы et cetera,

Ну, много всякого добра.

И вот в избе между слугами

В возок боярский их впрягают,

Готовят завтрак повара,

Горой кибитки нагружают,

Бранятся бабы, кучера.

На кляче тощей и косматой

Сидит форейтор бородатый,

Сбежалась челядь у ворот

Прощаться с барами. И вот

Уселись, и возок почтенный,

Скользя, ползет за ворота.

"Простите, мирные места!

Прости, приют уединенный!

Увижу ль вас?.." И слез ручей

У Тани льется из очей.

Когда благому просвещенью

Отдвинем более границ,

Современем (по расчисленью

Философических таблиц,

У нас изменятся безмерно:

Шоссе Россию здесь и тут,

Соединив, пересекут.

Мосты чугунные чрез воды

Шагнут широкою дугой,

Раздвинем горы, под водой

Пророем дерзостные своды,

И заведет крещеный мир

На каждой станции трактир.

Мосты забытые гниют,

На станциях клопы да блохи

Заснуть минуты не дают;

Высокопарный, но голодный

Для виду прейскурант висит

И тщетный дразнит аппетит,

Меж тем как сельские циклопы

Перед медлительным огнем

Российским лечат молотком

Изделье легкое Европы,

Благословляя колеи

И рвы отеческой земли.

Зато зимы порой холодной

Езда приятна и легка.

Дорога зимняя гладка.

Автомедоны наши бойки,

Неутомимы наши тройки,

И версты, теша праздный взор,

К несчастью, Ларина тащилась,

Боясь прогонов дорогих,

Не на почтовых, на своих,

И наша дева насладилась

Дорожной скукою вполне:

Семь суток ехали оне.

Но вот уж близко. Перед ними

Уж белокаменной Москвы

Как жар, крестами золотыми

Горят старинные главы.

Когда церквей и колоколен,

Садов, чертогов полукруг

Открылся предо мною вдруг!

В моей блуждающей судьбе,

Москва, я думал о тебе!

Для сердца русского слилось!

Как много в нем отозвалось!

Вот, окружен своей дубравой,

Петровский замок. Мрачно он

Недавнею гордится славой.

Напрасно ждал Наполеон,

Последним счастьем упоенный,

Москвы коленопреклоненной

С ключами старого Кремля:

Нет, не пошла Москва моя

К нему с повинной головою.

Не праздник, не приемный дар,

Она готовила пожар

Нетерпеливому герою.

Отселе, в думу погружен,

Глядел на грозный пламень он.

Пошел! Уже столпы заставы

Белеют: вот уж по Тверской

Возок несется чрез ухабы.

Мелькают мимо будки, бабы,

Мальчишки, лавки, фонари,

Дворцы, сады, монастыри,

Бухарцы, сани, огороды,

Купцы, лачужки, мужики,

Бульвары, башни, казаки,

Аптеки, магазины моды,

Балконы, львы на воротах

И стаи галок на крестах.

В сей утомительной прогулке

Проходит час-другой, и вот

У Харитонья в переулке

Возок пред домом у ворот

Остановился. К старой тетке,

Они приехали теперь.

Им настежь отворяет дверь,

Встречает их в гостиной крик

Княжны, простертой на диване.

Старушки с плачем обнялись,

И восклицанья полились.

Княжна, mon аngе! -

"Раchеttе!" - Алина! -

Надолго ль? Милая! Кузина!

Садись - как это мудрено!

Ей-богу, сцена из романа..."

А это дочь моя, Татьяна. -

"Ах, Таня! подойди ко мне -

Как будто брежу я во сне...

Кузина, помнишь Грандисона?"

"В Москве, живет у Симеона;

Меня в сочельник навестил;

Недавно сына он женил.

Не правда ль? Всей ее родне

Мы Таню завтра же покажем.

Едва, едва таскаю ноги.

Но вы замучены с дороги;

Пойдемте вместе отдохнуть...

Мне тяжела теперь и радость,

Не только грусть... душа моя,

Уж никуда не годна я...

И тут, совсем утомлена,

В слезах раскашлялась она.

Больной и ласки и веселье

Татьяну трогают; но ей

Нехорошо на новоселье,

Привыкшей к горнице своей.

Под занавескою шелковой

Не спится ей в постеле новой,

И ранний звон колоколов,

Предтеча утренних трудов,

Ее с постели подымает.

Садится Таня у окна.

Редеет сумрак; но она

Своих полей не различает:

Пред нею незнакомый двор,

Конюшня, кухня и забор.

И вот: по родственным обедам

Развозят Таню каждый день

Представить бабушкам и дедам

Ее рассеянную лень.

Родне, прибывшей издалеча,

Повсюду ласковая встреча,

И восклицанья, и хлеб-соль.

"Как Таня выросла! Давно ль

Я, кажется, тебя крестила?

А я так на руки брала!

А я так за уши драла!

А я так пряником кормила!"

И хором бабушки твердят:

"Как наши годы-то летят!"

Но в них не видно перемены;

Все в них на старый образец:

У тетушки княжны Елены

Все тот же тюлевый чепец;

Все белится Лукерья Львовна,

Иван Петрович так же глуп,

Семен Петрович так же скуп,

У Пелагеи Николавны

Все тот же друг мосье Финмуш,

И тот же шпиц, и тот же муж;

И так же ест и пьет за двух.

Их дочки Таню обнимают.

Младые грации Москвы

Сначала молча озирают

Татьяну с ног до головы;

Ее находят что-то странной,

Провинциальной и жеманной,

И что-то бледной и худой,

А впрочем очень недурной;

Потом, покорствуя природе,

Дружатся с ней, к себе ведут,

Целуют, нежно руки жмут,

Взбивают кудри ей по моде

И поверяют нараспев

Сердечны тайны, тайны дев,

Чужие и свои победы,

Надежды, шалости, мечты.

Текут невинные беседы

С прикрасой легкой клеветы.

Потом, в отплату лепетанья,

Ее сердечного признанья

Умильно требуют оне.

Но Таня, точно как во сне,

Их речи слышит без участья,

Не понимает ничего,

И тайну сердца своего,

Хранит безмолвно между тем

И им не делится ни с кем.

Татьяна вслушаться желает

В беседы, в общий разговор;

Но всех в гостиной занимает

Они клевещут даже скучно;

В бесплодной сухости речей,

Расспросов, сплетен и вестей

Хоть невзначай, хоть наобум;

Не улыбнется томный ум,

И даже глупости смешной

Архивны юноши толпою

На Таню чопорно глядят

И про нее между собою

Неблагосклонно говорят.

Один какой-то шут печальный

Ее находит идеальной

И, прислонившись у дверей,

Элегию готовит ей.

У скучной тетки Таню встретя,

К ней как-то Вяземский подсел

И душу ей занять успел.

И, близ него ее заметя,

Об ней, поправя свой парик,

Осведомляется старик.

Но там, где Мельпомены бурной

Протяжный раздается вой,

Где машет мантией мишурной

Она пред хладною толпой,

Где Талия тихонько дремлет

Где Терпсихоре лишь одной

Дивится зритель молодой

Во время ваше и мое),

Не обратились на нее

Ни дам ревнивые лорнеты,

Ни трубки модных знатоков

Из лож и кресельных рядов.

Ее привозят и в Собранье.

Там теснота, волненье, жар,

Красавиц легкие уборы,

Людьми пестреющие хоры,

Невест обширный полукруг,

Все чувства поражает вдруг.

Здесь кажут франты записные

Свое нахальство, свой жилет

И невнимательный лорнет.

Сюда гусары отпускные

Спешат явиться, прогреметь,

Блеснуть, пленить и улететь.

Красавиц много на Москве.

Но ярче всех подруг небесных

Луна в воздушной синеве.

Но та, которую не смею

Тревожить лирою моею,

Как величавая луна,

Средь жен и дев блестит одна.

С какою гордостью небесной

Земли касается она!

Как негой грудь ее полна!

Как томен взор ее чудесный!..

Но полно, полно; перестань:

Ты заплатил безумству дань.

Шум, хохот, беготня, поклоны,

Между двух теток у колонны,

Не замечаема никем,

Татьяна смотрит и не видит,

Волненье света ненавидит;

Ей душно здесь... она мечтой

Стремится к жизни полевой,

В уединенный уголок,

Где льется светлый ручеек,

И в сумрак липовых аллей,

Туда, где он являлся ей.

Так мысль ее далече бродит:

Забыт и свет и шумный бал,

Какой-то важный генерал.

Друг другу тетушки мигнули

И локтем Таню враз толкнули,

И каждая шепнула ей:

Взгляни налево поскорей. -

"Налево? где? что там такое?"

В той кучке, видишь? впереди,

"Кто? толстый этот генерал?"

Но здесь с победою поздравим

Татьяну милую мою

Чтоб не забыть, о ком пою...

Пою приятеля младого

И множество его причуд.

Благослови мой долгий труд,

О ты, эпическая муза!

И, верный посох мне вручив,

Довольно. С плеч долой обуза!

Я классицизму отдал честь:

А.С.Пушкин, «Евгений Онегин», глава 7, часть 2

Старушка очень полюбила

Совет разумный и благой;

Сочлась - и тут же положила

В Москву отправиться зимой.

И Таня слышит новость эту.

На суд взыскательному свету

Представить ясные черты

Провинциальной простоты,

И запоздалые наряды,

И запоздалый склад речей;

Московских франтов и цирцей

Привлечь насмешливые взгляды!..

О страх! нет, лучше и верней

В глуши лесов остаться ей.

Вставая с первыми лучами,

Теперь она в поля спешит

И, умиленными очами

Их озирая, говорит:

"Простите, мирные долины,

И вы, знакомых гор вершины,

И вы, знакомые леса;

Прости, небесная краса,

Прости, веселая природа;

Меняю милый, тихий свет

На шум блистательных сует...

Прости ж и ты, моя свобода!

Куда, зачем стремлюся я?

Что мне сулит судьба моя?"

Ее прогулки длятся доле.

Теперь то холмик, то ручей

Остановляют поневоле

Татьяну прелестью своей.

Она, как с давними друзьями,

С своими рощами, лугами

Еще беседовать спешит.

Но лето быстрое летит.

Настала осень золотая.

Природа трепетна, бледна,

Как жертва, пышно убрана...

Вот север, тучи нагоняя,

Дохнул, завыл - и вот сама

Идет волшебница зима.

Пришла, рассыпалась; клоками

Повисла на суках дубов;

Легла волнистыми коврами

Среди полей, вокруг холмов;

Брега с недвижною рекою

Сравняла пухлой пеленою;

Блеснул мороз. И рады мы

Проказам матушки зимы.

Не радо ей лишь сердце Тани.

Нейдет она зиму встречать,

Морозной пылью подышать

И первым снегом с кровли бани

Умыть лицо, плеча и грудь:

Татьяне страшен зимний путь.

Отъезда день давно просрочен,

Проходит и последний срок.

Осмотрен, вновь обит, упрочен

Забвенью брошенный возок.

Обоз обычный, три кибитки

Везут домашние пожитки,

Кастрюльки, стулья, сундуки,

Варенье в банках, тюфяки,

Перины, клетки с петухами,

Горшки, тазы et cetera,

Ну, много всякого добра.

И вот в избе между слугами

Поднялся шум, прощальный плач:

Ведут на двор осьмнадцать кляч,

В возок боярский их впрягают,

Готовят завтрак повара,

Горой кибитки нагружают,

Бранятся бабы, кучера.

На кляче тощей и косматой

Сидит форейтор бородатый,

Сбежалась челядь у ворот

Прощаться с барами. И вот

Уселись, и возок почтенный,

Скользя, ползет за ворота.

"Простите, мирные места!

Прости, приют уединенный!

Увижу ль вас?.." И слез ручей

У Тани льется из очей.

Когда благому просвещенью

Отдвинем более границ,

Современем (по расчисленью

Философических таблиц,

Лет чрез пятьсот) дороги, верно,

У нас изменятся безмерно:

Шоссе Россию здесь и тут,

Соединив, пересекут.

Мосты чугунные чрез воды

Шагнут широкою дугой,

Раздвинем горы, под водой

Пророем дерзостные своды,

И заведет крещеный мир

На каждой станции трактир.

Теперь у нас дороги плохи {42},

Мосты забытые гниют,

На станциях клопы да блохи

Заснуть минуты не дают;

Трактиров нет. В избе холодной

Высокопарный, но голодный

Для виду прейскурант висит

И тщетный дразнит аппетит,

Меж тем как сельские циклопы

Перед медлительным огнем

Российским лечат молотком

Изделье легкое Европы,

Благословляя колеи

И рвы отеческой земли.

Зато зимы порой холодной

Езда приятна и легка.

Как стих без мысли в песне модной,

Дорога зимняя гладка.

Автомедоны наши бойки,

Неутомимы наши тройки,

И версты, теша праздный взор,

В глазах мелькают, как забор {43}.

К несчастью, Ларина тащилась,

Боясь прогонов дорогих,

Не на почтовых, на своих,

И наша дева насладилась

Дорожной скукою вполне:

Семь суток ехали оне.

Но вот уж близко. Перед ними

Уж белокаменной Москвы

Как жар, крестами золотыми

Горят старинные главы.

Ах, братцы! как я был доволен,

Когда церквей и колоколен,

Садов, чертогов полукруг

Открылся предо мною вдруг!

Как часто в горестной разлуке,

В моей блуждающей судьбе,

Москва, я думал о тебе!

Москва... как много в этом звуке

Для сердца русского слилось!

Как много в нем отозвалось!

Вот, окружен своей дубравой,

Петровский замок. Мрачно он

Недавнею гордится славой.

Напрасно ждал Наполеон,

Последним счастьем упоенный,

Москвы коленопреклоненной

С ключами старого Кремля:

Нет, не пошла Москва моя

К нему с повинной головою.

Не праздник, не приемный дар,

Она готовила пожар

Нетерпеливому герою.

Отселе, в думу погружен,

Глядел на грозный пламень он.

Прощай, свидетель падшей славы,

Петровский замок. Ну! не стой,

Пошел! Уже столпы заставы

Белеют: вот уж по Тверской

Возок несется чрез ухабы.

Мелькают мимо будки, бабы,

Мальчишки, лавки, фонари,

Дворцы, сады, монастыри,

Бухарцы, сани, огороды,

Купцы, лачужки, мужики,

Бульвары, башни, казаки,

Аптеки, магазины моды,

Балконы, львы на воротах

И стаи галок на крестах.

В сей утомительной прогулке

Проходит час-другой, и вот

У Харитонья в переулке

Возок пред домом у ворот

Остановился. К старой тетке,

Четвертый год больной в чахотке,

Они приехали теперь.

Им настежь отворяет дверь,

В очках, в изорванном кафтане,

С чулком в руке, седой калмык.

Встречает их в гостиной крик

Княжны, простертой на диване.

Старушки с плачем обнялись,

И восклицанья полились.

Княжна, mon аngе! -

"Раchеttе!" - Алина! -

"Кто б мог подумать? Как давно!

Надолго ль? Милая! Кузина!

Садись - как это мудрено!

Ей-богу, сцена из романа..."

А это дочь моя, Татьяна. -

"Ах, Таня! подойди ко мне -

Как будто брежу я во сне...

Кузина, помнишь Грандисона?"

Как, Грандисон?.. а, Грандисон!

Да, помню, помню. Где же он? -

"В Москве, живет у Симеона;

Меня в сочельник навестил;

Недавно сына он женил.

А тот... но после все расскажем,

Не правда ль? Всей ее родне

Мы Таню завтра же покажем.

Жаль, разъезжать нет мочи мне;

Едва, едва таскаю ноги.

Но вы замучены с дороги;

Пойдемте вместе отдохнуть...

Ох, силы нет... устала грудь...

Мне тяжела теперь и радость,

Не только грусть... душа моя,

Уж никуда не годна я...

Под старость жизнь такая гадость..."

И тут, совсем утомлена,

В слезах раскашлялась она.

Больной и ласки и веселье

Татьяну трогают; но ей

Нехорошо на новоселье,

Привыкшей к горнице своей.

Под занавескою шелковой

Не спится ей в постеле новой,

И ранний звон колоколов,

Предтеча утренних трудов,

Ее с постели подымает.

Садится Таня у окна.

Редеет сумрак; но она

Своих полей не различает:

Пред нею незнакомый двор,

Конюшня, кухня и забор.

И вот: по родственным обедам

Развозят Таню каждый день

Представить бабушкам и дедам

Ее рассеянную лень.

Родне, прибывшей издалеча,

Повсюду ласковая встреча,

И восклицанья, и хлеб-соль.

"Как Таня выросла! Давно ль

Я, кажется, тебя крестила?

А я так на руки брала!

А я так за уши драла!

А я так пряником кормила!"

И хором бабушки твердят:

"Как наши годы-то летят!"

Но в них не видно перемены;

Все в них на старый образец:

У тетушки княжны Елены

Все тот же тюлевый чепец;

Все белится Лукерья Львовна,

Все то же лжет Любовь Петровна,

Иван Петрович так же глуп,

Семен Петрович так же скуп,

У Пелагеи Николавны

Все тот же друг мосье Финмуш,

И тот же шпиц, и тот же муж;

А он, все клуба член исправный,

Все так же смирен, так же глух

И так же ест и пьет за двух.

Их дочки Таню обнимают.

Младые грации Москвы

Сначала молча озирают

Татьяну с ног до головы;

Ее находят что-то странной,

Провинциальной и жеманной,

И что-то бледной и худой,

А впрочем очень недурной;

Потом, покорствуя природе,

Дружатся с ней, к себе ведут,

Целуют, нежно руки жмут,

Взбивают кудри ей по моде

И поверяют нараспев

Сердечны тайны, тайны дев,

Чужие и свои победы,

Надежды, шалости, мечты.

Текут невинные беседы

С прикрасой легкой клеветы.

Потом, в отплату лепетанья,

Ее сердечного признанья

Умильно требуют оне.

Но Таня, точно как во сне,

Их речи слышит без участья,

Не понимает ничего,

И тайну сердца своего,

Заветный клад и слез и счастья,

Хранит безмолвно между тем

И им не делится ни с кем.

Татьяна вслушаться желает

В беседы, в общий разговор;

Но всех в гостиной занимает

Такой бессвязный, пошлый вздор;

Все в них так бледно, равнодушно;

Они клевещут даже скучно;

В бесплодной сухости речей,

Расспросов, сплетен и вестей

Не вспыхнет мысли в целы сутки,

Хоть невзначай, хоть наобум;

Не улыбнется томный ум,

Не дрогнет сердце, хоть для шутки.

И даже глупости смешной

В тебе не встретишь, свет пустой.

Архивны юноши толпою

На Таню чопорно глядят

И про нее между собою

Неблагосклонно говорят.

Один какой-то шут печальный

Ее находит идеальной

И, прислонившись у дверей,

Элегию готовит ей.

У скучной тетки Таню встретя,

К ней как-то Вяземский подсел

И душу ей занять успел.

И, близ него ее заметя,

Об ней, поправя свой парик,

Осведомляется старик.

Но там, где Мельпомены бурной

Протяжный раздается вой,

Где машет мантией мишурной

Она пред хладною толпой,

Где Талия тихонько дремлет

И плескам дружеским не внемлет,

Где Терпсихоре лишь одной

Дивится зритель молодой

(Что было также в прежни леты,

Во время ваше и мое),

Не обратились на нее

Ни дам ревнивые лорнеты,

Ни трубки модных знатоков

Из лож и кресельных рядов.

Ее привозят и в Собранье.

Там теснота, волненье, жар,

Музыки грохот, свеч блистанье,

Мельканье, вихорь быстрых пар,

Красавиц легкие уборы,

Людьми пестреющие хоры,

Невест обширный полукруг,

Все чувства поражает вдруг.

Здесь кажут франты записные

Свое нахальство, свой жилет

И невнимательный лорнет.

Сюда гусары отпускные

Спешат явиться, прогреметь,

Блеснуть, пленить и улететь.

У ночи много звезд прелестных,

Красавиц много на Москве.

Но ярче всех подруг небесных

Луна в воздушной синеве.

Но та, которую не смею

Тревожить лирою моею,

Как величавая луна,

Средь жен и дев блестит одна.

С какою гордостью небесной

Земли касается она!

Как негой грудь ее полна!

Как томен взор ее чудесный!..

Но полно, полно; перестань:

Ты заплатил безумству дань.

Шум, хохот, беготня, поклоны,

Галоп, мазурка, вальс... Меж тем,

Между двух теток у колонны,

Не замечаема никем,

Татьяна смотрит и не видит,

Волненье света ненавидит;

Ей душно здесь... она мечтой

Стремится к жизни полевой,

В деревню, к бедным поселянам,

В уединенный уголок,

Где льется светлый ручеек,

К своим цветам, к своим романам

И в сумрак липовых аллей,

Туда, где он являлся ей.

Так мысль ее далече бродит:

Забыт и свет и шумный бал,

А глаз меж тем с нее не сводит

Какой-то важный генерал.

Друг другу тетушки мигнули

И локтем Таню враз толкнули,

И каждая шепнула ей:

Взгляни налево поскорей. -

"Налево? где? что там такое?"

Ну, что бы ни было, гляди...

В той кучке, видишь? впереди,

Там, где еще в мундирах двое...

Вот отошел... вот боком стал... -

"Кто? толстый этот генерал?"

Но здесь с победою поздравим

Татьяну милую мою

И в сторону свой путь направим,

Чтоб не забыть, о ком пою...

Да кстати, здесь о том два слова:

Пою приятеля младого

И множество его причуд.

Благослови мой долгий труд,

О ты, эпическая муза!

И, верный посох мне вручив,

Не дай блуждать мне вкось и вкрив.

Довольно. С плеч долой обуза!

Я классицизму отдал честь:

Хоть поздно, а вступленье есть.

ОБРАЗЫ МОСКОВСКОГО ДВОРЯНСТВА В РОМАНЕ А.С.ПУШКИНА «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»

В романе изображается широкая историко-культурная панорама жизни русского дворянства. Для этого воссоздаются два важнейших историко-культурных пространства - две столицы, Москва и Петербург. Важна роль Петербурга и Москвы, сменяющих друг друга, в судьбах героев, в развитии сюжета.

В Петербурге начинается и завершается сюжет, ему отводится опорная роль в композиции. Санкт-Петербург - город, преимущественно связанный с главным героем романа, Онегиным. В первой главе воссоздаются быт и нравы петербургского дворянства. Преобладающие мотивы - новизна, мода, современность (Вот мой Онегин//Острижен по последней моде). Петербург - центр современной жизни, средоточие новых веяний, здесь наиболее сильно проявляется европеизация русского дворянства.

Уже с первых строк мы чувствуем пышность и пустоту, "блеск и нищету" петербургского дворянства. Вот отец Онегина, который "давал три бала ежегодно и промотался наконец". Вот и сам Онегин, который "легко мазурку танцевал и кланялся непринужденно", и "свет решил, что он умен и очень мил". Дни его проходят весело, "три дома на вечер зовут". Он легко вписывался в высшее общество, где присутствуют "необходимые глупцы", "моды образцы", "с виду злые дамы", "неулыбающиеся" девицы. Балы, обеды, детские праздники и прочее - вот основное времяпровождение. Жизнь "однообразна и пестра", и "завтра то же, что вчера".

Глазами жителя Петербурга показана нам Москва -- «ярмарка невест». Москва провинциальна, в чем-то патриархальна. Если при описании Петербурга поэт использует большое количество глаголов, то образ Москвы складывается из существительных, что на художественном уровне подчеркивает неподвижность этого города. И действительно, с того момента, как мать Татьяны Лариной покинула столицу, в ней, по сути, ничего не изменилось:

Но в них не видно перемены

В них все на старый образец…

Этот мир персонажей комедии Грибоедова, в которых «не видно перемен», Пушкин заклеймил и в седьмой главе своего романа в строфах, которые перекликаются с саркастическими монологами Чацкого:

У тетушки княжны Елены

Все тот же тюлевый чепец;

Все белится Лукерья Львовна,

Все то же лжет Любовь Петровна,

Иван Петрович так же глуп,

Семен Петрович так же скуп,

У Пелагеи Николавны

Все тот же друг мосье Финмуш,

Все тот же шпиц, и тот же муж;

А он все клуба член исправный,

Все так же смирен, так же глух,

И так же ест и пьет за двух.

Косность, статичность, нудность Пушкин мастерски подчеркивает повторением указательных слов «такой же», «то же», «так же».

Все то же лжет Любовь Петровна… Не «так же» лжет, а «то же» лжет» -- разве можно точнее сказать о застое мыслей, чувств этого круга! И хотя поэт показывает не однородную толпу -- безликий монолит, изображение высшего света таково, что люди кажутся мухами, запутавшимися в липкой паутине!

Пустыми и пошлыми были разговоры и пересуды этих персонажей, в гостиной их занимал

Такой бессвязный пошлый вздор;

Они клевещут даже скучно;

В бесплодной сухости речей,

Расспросов, сплетен и вестей,

Не вспыхнет мысли в целы сутки,

Хоть невзначай, хоть наобум;

Не улыбнется томный ум,

Не дрогнет сердце, хоть для шутки.

И даже глупости смешной

В тебе не встретишь, свет пустой.

Тогда, в начале 19-го века общий облик Москвы был усадебно- дворянским. Весь ее жизненный уклад еще был полон отзвуками 18-го века. В «отставной столице» которую петербуржцы пренебрежительно называли провинцией, доживали свой век отставные екатериненские вельможи. Москва была, по выражению мемуариста, «инвалидным домом всех российских дворян, знатных и незнатных, чиновних и бесчиновних».

Дворянство и придворные фавориты, переселявшиеся в Москву, обстраивали ее великолепными зданиями. Ничем не занятое и вполне обеспеченное дворянское московское общество заполняло свою праздную и беззаботную жизнь бесконечной вереницей развлечений. День московских празднолюбцев начинался с того, что они объезжали с визитами все знакомые дома. Визиты делались около 11-ти часов утра, некоторые щеголи «ездили в каретах, не запирая дверец - так много было знакомых и так близко жили их знакомые друг от друга». После визитов считалось необходимым посетить одно из московских гуляний. Модным гульбищем в Москве был Тверской бульвар. В часы прогулок аристократического общества по Тверскому бульвару вся Страстная площадь была полна экипажами приехавших на гуляние.

Не менее излюбленным местом прогулок московских празднолюбцев был Кузнецкий мост - «святилище роскоши и моды».

С гуляний дворянское общество разъезжалось на завтраки и обеды, званые и простые. После обедов наступало время балов и театров.

Так, в полнейшей праздности, в бесчисленных забавах протекала жизнь огромного большинства дворянского общества Москвы. Наука считалась не дворянским делом. К русским ученым и педагогам русское дворянство относилось спесиво и неуважительно. Но рядом с этой сытой праздной легкомысленной тщеславной и невежественной патриархальной «фамусовской» Москвой была другая - «светлая, образованная Москва» В этой Москве обитали действительно культурные образованные люди. К Москве культурной, жившей интересами литературу, искусства, общественности, принадлежали, кстати, и Пушкины.

По выходе из лицея Пушкин ведет в Петербурге "жизнь Онегина". Но шумный водоворот петербургских страстей не заглушает в нем воспоминаний о "старушке Москве". Он пишет в 1819 г. в послании Всеволожскому - одному из своих петербургских приятелей:

Разнообразной и живой

Москва пленяет пестротой,

Старинной роскошью, пирами,

Невестами, колоколами,

Забавной, легкой суетой,

Невинной прозой и стихами.

Ты там на шумных вечерах

Увидишь важное Безделье,

Жеманство в тонких кружевах

И Глупость в золотых очках,

И тяжкой Знатности веселье,

И Скуку с картами в руках.

Давая эту ироническую характеристику московскому дворянскому обществу, которое Поэт мог наблюдать в детстве, он как бы подчеркивает независимость Москвы в противоположность бюрократическому раболепному Петербургу.

После ссылки в Москве Пушкин был частым посетителем дома Марии Ивановны Римской-Корсаковой, которая, по выражению Вяземского, "должна иметь почетное место в преданиях хлебосольной Москвы". Пушкин был увлечен одной из дочерей Римской-Корсаковой - Александрой. Следом этого увлечения является 52 строфа седьмой главы "Евгения Онегина":

У ночи много звезд прелестных,

Красавиц много на Москве.

Но ярче всех подруг небесных

Луна в воздушной синеве

Но та, которую не смею

Тревожить лирою моею,

Как величавая луна

Средь жен и дев блестит одна.

С какою гордостью небесной

Земли касается нога!

Как негой грудь ее полна!

Как томен взор ее чудесный!..

Но полно, полно! Перестань!

Ты заплатил безумству дань!

Свидетельства современников говорят о том, что вокруг Пушкина вырастала клевета, плелись сплетни. Ощущая тяжесть политического гнета, окруженный шпионами Бекендорфа, Пушкин испытывал тревогу, его охватывала тоска, а некоторые повторяли гнусные сплетни. «Москва неблагородно поступала с ним: после неумеренных похвал и лестных приемов охладели к нему, начали даже клеветать на него, возводить на него обвинения в ласкательстве, наушничестве и шпионстве перед государством. Это и было причиной, что он оставил Москву» .

Говоря о Москве, в этом случае не имеется в виду ближайшее окружение Пушкина, его литературные друзья; неповинна в клевете и сплетнях была и вольнолюбивая молодежь. Лгала и клеветала вся та Москва фамусовых, те «добровольные холопья», о которых Пушкин вспоминает в последних строфах шестой главы «Евгения Онегина.»

Пушкин, внеся в эпиграф седьмой главы грибоедовские строки, подчеркнул тем самым, что с времен Фамусова в Москве мало что изменилось. Древняя столица всегда отличалась патриархальностью. Так, например, Татьяну встречает у тетки седой калмык, а мода на калмыков была в конце XVIII века.

Московское дворянство - образ собирательный в отличие от петербургского, где Евгений Онегин является главным героем. Пушкин, говоря о Москве, как бы населяет ее героями грибоедовской комедии, которых не изменило время ("Но в них не видно перемены, /Все в них на старый образец..."). Появляется в московском обществе и реальное историческое лицо: "К ней (Татьяне) как-то Вяземский подсел...". Но и в Москве все та же суета, "шум, хохот, беготня, поклоны", которые оставляют равнодушными и Татьяну, и автора.

Влияние высшего света сам автор расценивает неоднозначно. 1-я глава дает резко сатирическое изображение света. Трагическая 6-я глава заканчивается лирическим отступлением - размышлениями автора о возрастном рубеже, который он готовится перешагнуть: "Ужель мне скоро тридцать лет?" И он призывает "младое вдохновенье" спасти "душу поэта" от гибели, не дать

Окаменеть

В мертвящем упоенье света,

В сем омуте, где с вами я

Купаюсь, милые друзья!

Итак, омут, мертвящий душу.

Но вот 8-я глава:

И ныне музу я впервые

На светский раут привожу.

Ей нравится порядок стройный

Олигархических бесед,

И холод Гордости спокойной,

И эта смесь чинов и лет.

Очень верно объясняет это противоречие Ю. Лотман: "Образ света получал двойное освещение: с одной стороны, мир бездушный и механистический, он оставался объектом осуждения, с другой - как сфера, в которой развивается русская культура, жизнь одухотворяется игрой интеллектуальных и духовных сил, Поэзией, гордостью, как мир Карамзина и декабристов, Жуковского и самого автора "Евгения Онегина", он сохраняет безусловную ценность.

Общество неоднородно. От самого человека зависит, примет ли он нравственные законы малодушного большинства или лучших представителей света".

Примечательно, что в Москве не появляется Онегин (в композиционном отношении московский эпизод симметричен «путешествию Онегина», где, соответственно, не появляется Татьяна). Можно заметить, что в культурно-мифологической перспективе Москва ассоциируется с женским началом, а Петербург - с мужским. В соответствии с этим в Москве важное значение имеет женский мир, мир «бабушек» («И хором бабушки твердят://«Как наши годы-то летят!»).

Трудно, почти невозможно создать в художественном произведении картину определенной эпохи, используя только образы главных героев и указывая на конкретные исторические или социальные события. Это будет лишь эскиз, неполный набросок, без оттенков и полутонов, которые появляются при сравнении. Именно поэтому так важны в романе авторские отступления, создающие яркий фон картины того времени и делающие образы главных героев еще более выпуклыми. Не менее важно и изображение героев второстепенных, типажей дворянства того времени. Мыслимо ли представить себе Онегина, Татьяну, Ленского, Ольгу вне их окружения? Это риторический вопрос, ответ на который ясен. Пушкин дает нам возможность понять, как воспринимают жизнь его главные герои, рисуя их отношение к событиям и окружающим.

Типажи, окружающие в деревне Евгения и Владимира, напоминают хор кукольного театра, где куклы, синхронно открывая рот, поют одним голосом:

Их разговор благоразумный

О сенокосе, о вине,

О псарне, о своей родне,

Конечно, не блистал ни чувством,

Ни поэтическим огнем

Ни остротою, ни умом!..

Но может быть, перед нами убогая провинция, а в Москве все иначе? Но нет. Мы видим и московских дворян -- родичей Лариных и высший свет столицы. Московские барышни свысока поглядывают на провинциальный наряд и прически Татьяны, но

Всех в гостиной занимает

Такой бессвязный, пошлый вздор;

Все в них так бледно, равнодушно;

Они клевещут даже скучно.

В бесплодной сухости речей,

Расспросов, сплетен и вестей

Не вспыхивает мысли в целы сутки…

Описывая московское дворянство, Пушкин зачастую саркастичен: в гостиных он подмечает «бессвязный пошлый вздор» и с грустью отмечает, что в разговорах людей, которых встречает в гостиной Татьяна, «не вспыхнет мысли в целые сутки».

Словом, московское окружение Татьяны отличается от сельского только внешне. Именно здесь может появиться дама, влюбленная, как мать Ольги и Татьяны, в романы «не потому, что их прочла», а наслушавшись восторженных отзывов кузины!

Пушкин был близок к декабристским кругам, поэтому он резко осудил общественно-политические взгляды патриархального дворянства. Главное занятие московских дворян -- пустая болтовня, слепое подражание всему иностранному, сплетни, распространяющиеся с мгновенной скоростью. Пушкин с нескрываемым сожалением констатирует, что известность человека зависит от его материального положения. Автор разоблачает в романе женскую власть. Обратим внимание на тончайшую пушкинскую деталь. Вначале предстает “мосье”, а потом уж шпиц и муж. Пушкин показывает бездуховность столичного общества, их пустые интересы, тщету и умственную ограниченность. Какое мы видим существенное различие между жизнью в столицах и в провинции? Бездействие и косность нравов присутствуют везде, но более образованные столичные дворяне стоят на иерархической лестнице выше, чем поместные. Время в Москве словно остановилось («Но в них не видно перемены…»).

Практичность ума - вот что отличает провинциала от светского льва из Петербурга. Если столичные денди во всём следуют моде, то основная черта провинции - это верность старине, новые привычки еще не успели дойти до глубинки. Как и в Петербурге, на окраине любят балы, а посему и хорошо поесть. Еда здесь и следование традициям, и средство от скуки.

Обряд известный угощенья,

Несут на блюдечках варенья.

Московское дворянство тяжеловеснее. Хотя и здесь «шум, хохот, беготня, поклоны, Галоп, мазурка, вальс...». Неудивительно, что Татьяне "душно здесь". Довольно часто скрытая насмешка используется звучит, когда автор рисует московское общество:

«Тут был, однако, цвет столицы,

И знать, и моды образцы,

Везде встречаемые лица.

Необходимые глупцы».

Московские знакомые Лариных наперебой говорят о том, как выросла Таня. Сами они, однако, не меняются.

И дальше начинает перечислять их "неизменные" качества так, что читатель невольно чувствует содроганье перед такой поразительной пустотой, да еще с "прикрасой легкой клеветы". Правда, "они клевещут даже скучно". Несколько строф, и навеки запечатлены и эпоха, по словам Л.Толстого, самые выгодные условия жизни, но который истратил их на балы, праздники, дуэли .

В быстро сменяющихся картинах московской мозаики Пушкиным отмечены типичные черты внешнего облика столицы. того времени с ее ярко выраженными социальными контрастами.

Нашли в этой главе свое отражение и новые знакомства Пушкина. С иронией упоминает он о группе дворянской молодежи, числившейся на службе в московском архиве Государственной коллегии иностранных дел и получившей придуманное Соболевским прозвище «архивных юношей»

Давая картину дворянского бала в Благородном собрании, Пушкин беглыми штрихами насмешливо рисует фигуры «Франтов записных»:

Ее привозят и в Собрание:

Там теснота, волненье, жар,

Музыки грохот, свеч блестанье,

Мельканье, вихрь быстрых пар,

Красавиц легкие уборы,

Людьми пестреющие хоры,

Невест обширный полукруг,

Всё чувства поражает вдруг.

Здесь кажут франты записные

Свое нахальство, свой желет

И невнимательный лорнет.

Сюда гусары отпускные

Спешат явиться, прогреметь,

Блеснуть, пленить и улететь.

Интересна мысль Н.И. Михайловой: «Пушкин создает собирательный портрет московского общества в духе комедии Грибоедова «Горе от ума» . Но, разумеется, этот стиль изображения жителей Москвы, напоминающий грибоедовский, - лишь одна из граней ее образа в «Евгении Онегине». Кроме того, здесь Пушкин явно не ставит своей целью обличительно-язвительное осмеяние. Перед читателем предстает гостеприимная старина, в которой много смешного и в то же время органичного, истинно русского, глубоко поэтичного. Недаром юных родственниц Татьяны, которые «дружатся с ней, к себе ведут», Пушкин именует «младыми грациями Москвы».

Выходит, все пласты дворянства: сельское, московское и петербургское -- практически неразличимы. Так что Татьяна -- исключение из правил, а Онегин -- не «лишний человек» в этом обществе, а просто неординарная личность, которая переросла свою среду, может не дождаться перемен в ней, но вынуждена жить и хочет жить достойно и разумно, а потому снисходительно смотрит на тех, кто так и не сумел подняться, навсегда застыл в липкой паутине повседневности.